Cet hiver, les systèmes de santé souffrent. On a vu des grèves en Grande-Bretagne et en France. Partout, c’est le même constat: il n’y a pas suffisamment de personnel et les hommes et les femmes qui restent au poste sont souvent épuisés, victimes de burnout.

Cette situation m’interpelle, parce que les conséquences sont dramatiques. A Besançon, un homme est décédé après avoir attendu 18 heures sur un brancard. Il avait 84 ans. Le syndicat Samu-Urgences de France a recensé 37 morts inhabituelles aux urgences dans 20 départements français en un mois et demi.

Ces épisodes extrêmes à l’étranger devraient nous alerter, d’autant plus que la situation est très tendue aussi en Suisse. A tel point que l’Hôpital de Martigny a même dû fermer ses urgences de nuit.

L’émission Mise au point de la RTS a passé une nuit aux urgences de l’Hôpital de Fribourg et a publié un reportage poignant qui illustre bien les immenses difficultés du secteur. Et plusieurs médias romands ont parlé de ce thème récemment.

Je vous fais un petit résumé des enjeux principaux.

Un problème d’épuisement du personnel

En Grande-Bretagne comme en France et en Suisse, le personnel est à bout. Leur quotidien était déjà difficile avant la pandémie et les trois ans qu’on vient de traverser ont accentué les problèmes.

C’est un cercle vicieux, comme le décrit bien Vincent Frochaux, médecin-chef au service des urgences du Centre hospitalier du Valais romand dans un article de RTS Info: «Des gens expérimentés partent parce qu’ils sont fatigués. Ils sont remplacés par des personnes plus jeunes, qui ont moins d’expérience et qui prennent donc plus de temps pour accomplir les mêmes tâches. Du coup, la charge de travail se reporte sur le personnel plus aguerri, qui se fatigue.»

En Grande-Bretagne, on estime que les infirmières ont perdu environ 20% de pouvoir d’achat depuis 2010. Ce chiffre illustre bien le peu de valeur que le système prête à cette profession indispensable. Je sais de quoi je parle, vous vous en doutez.

Il faut donc agir sur les salaires, mais aussi sur le reste des conditions de travail. Reprenons l’exemple du Valais: aux urgences, un chef de clinique travaille 50 heures par semaine, dont les deux tiers sont effectués de nuit ou pendant les weekends et les jours fériés.

A ce rythme «les collaborateurs encore disponibles sont fatigués et épuisés, s’absentent plus souvent et le risque d’erreur augmente. Cela ne peut pas continuer ainsi», estime de son côté le coprésident de la Société suisse de médecine d’urgence Vincent Ribordy ans le même article de RTS Info

Un problème de compréhension des patients

La surcharge des urgences n’est pas due qu’au manque de personnel valide, mais aussi à une avalanche de «bobologie», des cas qui ne devraient pas y arriver. Eh oui, beaucoup de monde vient aux urgences pour traiter des maladies ou des problèmes de santé qui ne sont pas si graves.

Parce que ces personnes ne savent pas à qui s’adresser, parce que les horaires des médecins de famille ne sont pas adaptés à leur rythme de vie ou encore parce qu’elles n’ont tout simplement pas de médecin traitant.

Il faut donc un vrai effort d’éducation de la population, ce que confirme Erin Gonvers, une jeune médecin assistante aux urgences de l’Hôpital de Fribourg dans Mise au Point. C’est vrai que dans beaucoup de situations, parler à son médecin de famille, se rendre à la pharmacie ou contacter les permanences médicales est la meilleure approche pour obtenir un traitement adéquat et éviter de surcharger le système.

J’ai bien aimé la formule utilisée par Thomas Schmutz, médecin chef aux urgences de l’Hôpital de Fribourg: «Les urgences, c’est un peu comme une baignoire. Il y a ce qui entre, il y a ce qui sort et il y a ce qu’il reste dans la baignoire. Il faut un équilibre entre ce qui entre et ce qui sort, sinon la baignoire déborde.» Tâchons de ne pas faire entrer trop d’eau inutilement dans la baignoire!

Un problème du système de santé

Maintenant, je dois être réaliste: même si on pouvait améliorer les choses pour le personnel, même si la population savait mieux à qui s’adresser dans quelles situation, ça ne suffirait probablement pas. Le problème profond, c’est que notre système de santé tout entier est conçu autour de l’intervention.

On soigne, on opère, on traite, on prescrit des médicaments, bref, on se contente de réparer les pots cassés. On est dans la réaction.

Notre système est interventionnel parce qu’il a été mis en place au début des années 1950, dans un monde très différent. La population vivait moins longtemps, il y a des tas de choses qu’on ne pouvait pas soigner, les traitements et les équipements étaient beaucoup moins sophistiqués et donc beaucoup moins chers.

Avec les progrès de la médecine, tous ces aspects se sont développés. On soigne mieux une population qui a énormément augmenté et qui vit plus longtemps. Mais on n’arrive plus à suivre.

Vers une médecine préventive

Je le dis depuis longtemps: je suis convaincue qu’on doit au contraire repenser le système en le renversant complètement. Aujourd’hui, la santé est une fonction qui sert à corriger des anomalies. Demain, la santé doit être vue comme un état dans lequel maintenir la population pour réduire le nombre de ces anomalies.

On doit se diriger vers une médecine préventive, dans laquelle le patient dispose des informations et des ressources pour être en bonne santé.

C’est pour ça que j’ai été absolument enthousiasmée de lire l’interview de Marie-France Tschudin, la numéro 2 de Novartis dans Le Temps. Cette femme forte et visionnaire a dit qu’il fallait arrêter de considérer le système comme un facteur de coût, mais au contraire comme un investissement au profit de la société et de l’économie.

Elle donne l’exemple des maladies cardio-vasculaires, qui représentent la première cause de mortalité dans le monde. En Suisse, elles touchent environ 20 000 personnes par an pour des coûts estimés à environ 10 milliards de francs. Et pourtant, on sait très bien les prévenir.

«Vous avez les outils pour diagnostiquer la pression, le cholestérol et le diabète, et les données sont à disposition, par exemple auprès des assurances, pour identifier les patients à risque. La plupart d’entre eux peuvent être traités avec des médicaments génériques qui ne coûteraient certainement pas 10 milliards.»

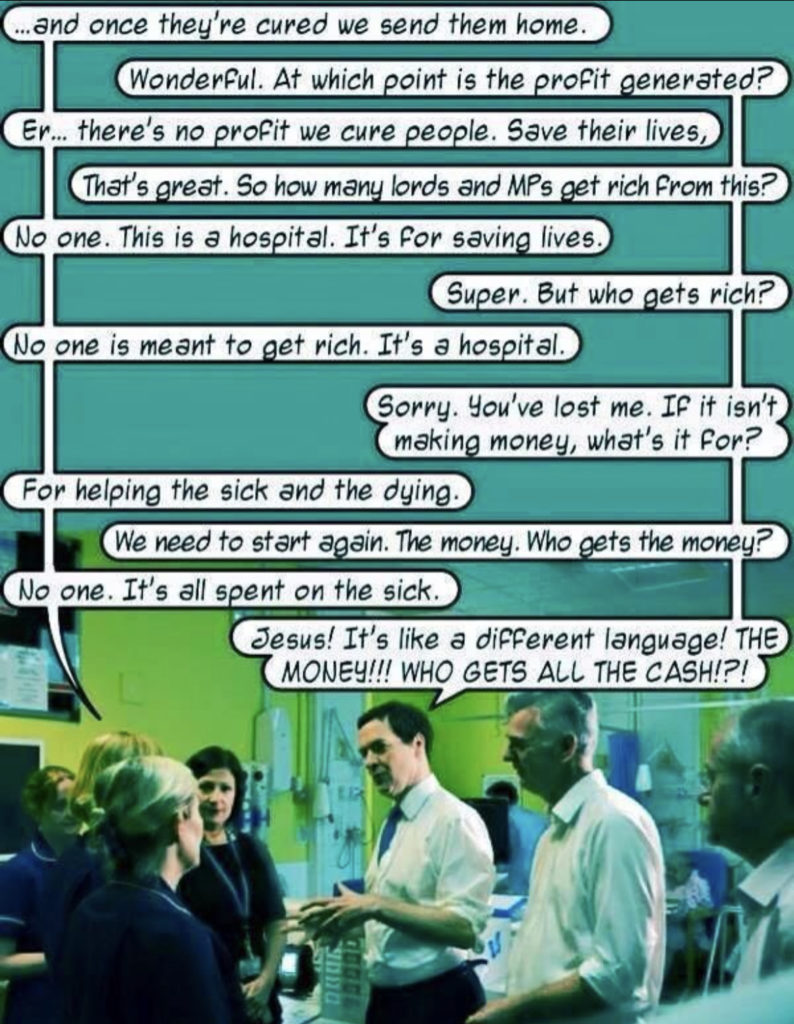

Nous devons absolument trouver les moyens de convaincre les pouvoirs publics, mais aussi faire évoluer certaines mentalités au sein du corps médical. Car aujourd’hui, le dialogue est souvent compliqué, comme l’illustre ce meme trouvé sur internet et qui me fait rire, tellement il tape juste. Juste, mais quand même dramatique.

Sources

Les infirmières anglaises se mettent en grève, une première – Watson, 25 novembre 2022

Le système de santé britannique est au bord de la rupture – Le Temps, 9 janvier 2023

En France voisine, la pénurie de soignants tue – Le Matin Dimanche, 15 janvier 2023

Les urgences sont « au bord de l’effondrement », selon des médecins – RTS Info, 15 janvier 2023

Marie-France Tschudin, numéro deux de Novartis: «La santé ne peut pas être considérée comme un coût» – Le Temps, 20 janvier 2023

Les urgences au bord de l’effondrement? – Mise au point/RTS, 23 janvier 2023